大学生活是一个人从青年学生努力学习到踏入社会、安身立命、服务国家的过渡时期。我们1955级生物系全体同学到如今已毕业60周年,我们一生伴随着家国风云激荡、天翻地覆的巨变,今天,在历经60年风雨后,都已步入耄耋之年。回首点滴往事, 不胜感慨,却又记忆犹新。

◎入学:新生名单共60人,实际报到时不满此数。学籍卡列55名。主要来自四川、云南、贵州。大约85%是不谙世事的“3门学生”——小学—中学—大学,只有7至8位年龄较大,稍具社会生活经验。出生年主要集中在1935、1936、1937年,最大的是1930年出生。带着不同的口音、方言、生活习惯和学业基础,怀抱对大学生活的好奇与憧憬,大家从四面八方来到昆明,被迎接新生的汽车、卡车接到校园。接待景义芳的是一位身穿中式长褂、戴金丝眼镜、彬彬有礼的男士,景义芳忙立正、鞠躬、恭恭敬敬地说:“老师好!”谁知此男士连忙回答称“不敢!不敢!”并从景义芳手里抢接过行李。原来他是本系高年级的同学,受命来迎新的,弄得景义芳面红耳赤,十分尴尬。后来此事在本班同学中引起哄堂大笑,传为趣谈。其实,比我们高两三届的同学中,已经成家立业、结婚生子、拖儿带女的学长, 比比皆是。

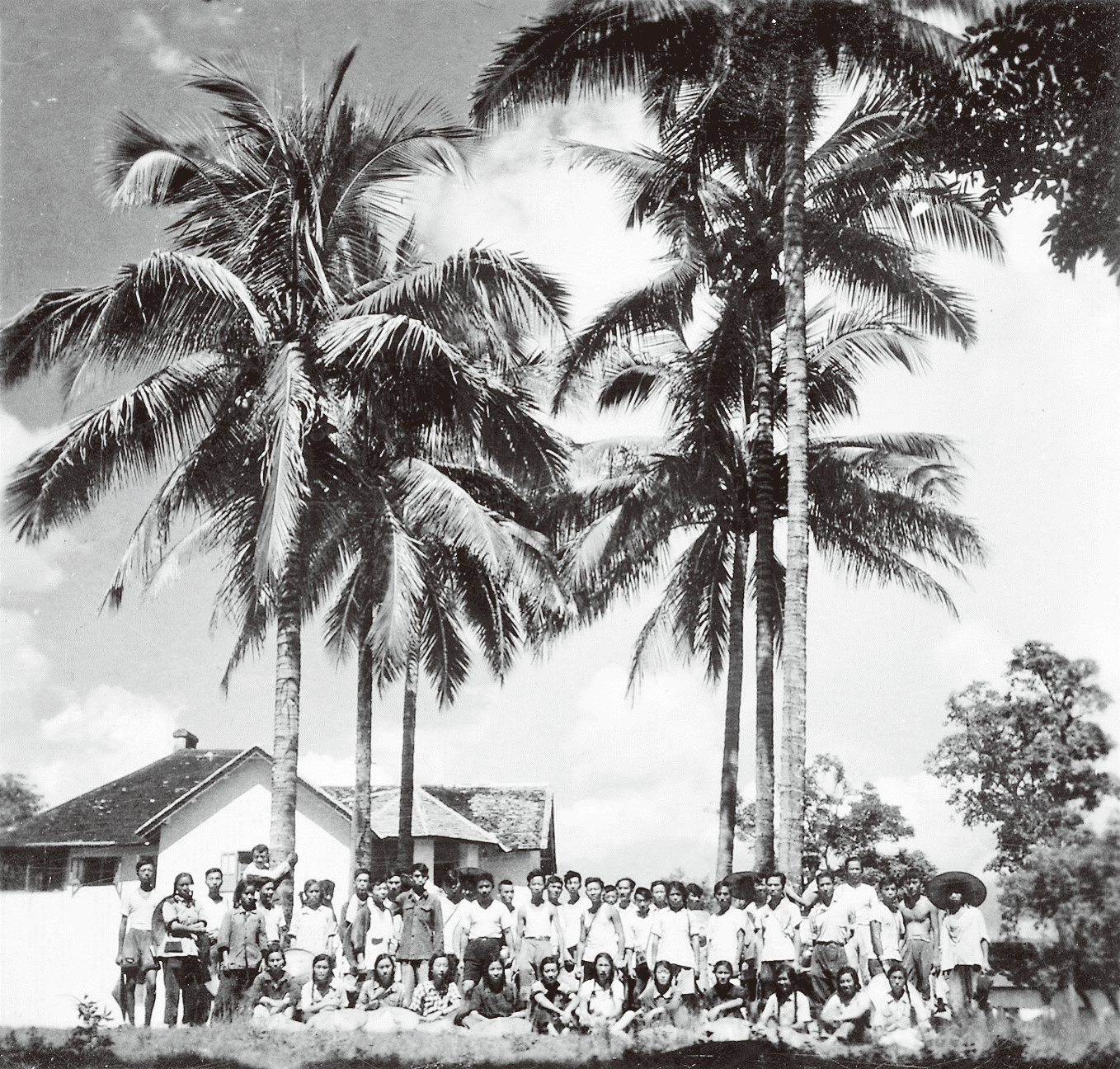

同学合影

同学合影

◎班长:男生被带到宿舍,一位身穿蓝色毛呢中山装、带有贵州口音男士来安排房间。他自我介绍是大家的班长,叫邓振寰, 是贵州省体委的干部,系老师指定的班长。在当时,他是全班唯一穿毛呢干部服,“干部味儿”最浓的人——调干生,但后来他比我们晚一年毕业,被分配到广东中山大学生物系任教。

◎交谈的困难:因大家来自不同的地方,语言成为同学之间相互交谈的一大障碍,例如云南红河地区来的同学,把“那个”说成“啊个”,“那个人”说成“啊根人”,人也论“根”,“老母鸡”说成“老母资”。云南人问“哪样”,四川人问“啥子”;川滇人说“辣子”,贵州人说“辣go”,还把番茄叫作“毛辣go”……大家甚至要找一个翻译才听得明白,一年以后才能自由交谈。

◎昆明气候不同:对于来自川、黔等低海拔、高湿度地区的同学,普遍感到昆明干燥,气温日变化大,不少同学流鼻血,皮肤干、皲裂。不少人在昆明的第一个冬季因为衣裳单薄,上午听课时冻得打哆嗦,一下课就跑到生物馆外的墙边晒太阳,“挤油渣”抱团取暖。一年以后才逐渐习惯。

◎伙食:每月标准11.5元,8人一桌,用一个铝质圆盆,中间隔成两个半圆,像现在的“鸳鸯火锅”,盛两种菜,不分到人;汤和米饭到大圆饭桶里任意打;站着吃。后来加到12元。早餐是馒头、稀饭,有时有菜包子。节假日“打牙祭”,早上有肉包子,中午和晚上有炒肉或红烧肉。中秋节每人发一个月饼。

◎生病疗养:入学后复查身体,发现有较重疾病的,需要住院治疗或疗养。疗养院在翠湖东边的一个小院子里。我们班的孙庭英就曾住院疗养,时间较长,一年后才复学,只能留到下一年级。

◎转系、休学:梁汝清、宁国荣两位同学不愿读生物学,申请转读物理,获准;也有数人因各种原因休学离去……前前后后各种原因以致最后实际毕业时仅53人。宁国荣从物理系毕业后分配到哈尔滨工业大学,还教过毛远新。

◎学骑自行车:学校鼓励运动,给每个班配备了一辆自行车,摆在班上,大家计时轮流任意使用。大部分同学原来是不会骑车的,因此车的使用率极高。不到半年,车子已经“除了铃铛不响,浑身上下都响”,没了挡泥板、没了刹车皮,尽管磕磕碰碰,但许多同学学会了骑单车。

◎扫“舞盲”:学校鼓励学生学跳交谊舞和青年舞,但许多同学从未见过跳舞,属于“舞盲”,并羞于跳舞,不肯上场。不得已,系上派会跳舞的年轻女老师和高年级女同学把“舞盲”们硬拉进了舞场;教学中踩到别人脚、碰到别人的窘态频频发生。最后的“扫盲率”大概在50%。

◎春节联欢:1956年新春到来前夕的全校师生联欢,给我们留下了深刻的印象:李广田校长与大家一起在大课堂齐声数计倒计时,欢庆1956年新春到来。他发表了热情洋溢的讲话,然后被欢呼的学生抬起穿过人群。其后,举行了化装舞会。这样的过年似乎在云南大学是空前的,也是绝后的一次。

◎扫盲运动:全班参加了昆明郊区农村的扫盲运动,到村庄农户家,手把手地教他们识字写字。大家十分热情,深感自己应该为人民尽一己微薄之力。

◎昆明的水灾:1956年秋季,昆明连降大雨,八大河(城北盘龙江流经油管桥段)发洪水,圆通山北面的公路、街道水深齐胸,上游的物资仓库被淹没,大量货物漂流而下,云大运动场一片汪洋。政府紧急动员救灾,我们全班同学来到圆通北路附近,排成人墙,站在水深齐胸的洪水里,把一箱一箱的货物,从仓库手接手地传送到干燥的地方,直至午夜。许多人冻得颤抖不止,说话困难。有时,货箱破裂,里面的腐蚀性液体流出,把手、腿皮肤灼伤,也轻伤不下火线。这一次救灾,不仅使我们认识到昆明市政基础设施的薄弱,也促使大家积极参加不久后到来的扩建松花坝水库大坝和疏浚枧槽河的清淤义务劳动。

◎枧槽河的清淤劳动:滇池是昆明的“母亲湖”,其上游的几个水道狭小淤塞,一遇大雨,就易泛滥成灾,必须疏浚清淤, 保证畅通无阻。大学生是最得力的生力军之一,我们全班便参加了枧槽河的清淤义务劳动。大家在工地附近的农民家房子甚至猪圈里住宿,连日奋战。挖泥的工具不够,就用自己的洗脸盆去挖运齐腰深的烂泥,到后来,脸盆全都砸扁成了皱皱巴巴的破片片。由于劳动强度加大,大家饭量也猛增,不得不抽调人力去帮助食堂运米。许多同学的腿、脚被烂泥里的碎玻璃、瓦碴划破,也都轻伤不下火线,构成了热火朝天的治水场面。虽然不少人后来落下腰痛病,但仍不后悔。

◎数学:给我们上数学课的陈筼谷老先生是一位瘦弱、微驼背的老头,个子较矮,待人和善。他估计到生物系学生的高等数学底子参差不齐,就用各种实际的例子,深入浅出地讲解复杂公式的推导及演算,使我们克服了对这一门学科的畏难情绪,为进一步学习生物统计学、物理及胶体化学打下基础。同学们都知道他是孤身一人,爱好收藏钢笔手表之类的东西。后来听说这位可敬可亲的老先生坐在椅子里去世了,竟身边无人,由学校安排处理了后事,令人唏嘘不已。

◎物理:给我们上物理课的王光诚老师是一名教授,他上课用非常标准的北京口音、生动的实例和图表讲课,并配合一系列实验。我们斗胆用双手握住电线,尝试“触电”,把电压从20伏逐渐升到60伏、70伏,体验电对生物体的作用;还有一些示波器、光栅、云室等与生理学检测有关的仪器,都是新鲜而刺激的接触。

◎化学:化学系老师为我们开设了一系列化学课:无机及分析化学——徐德祥;有机化学——戴维华(后调往昆明工学院),生物化学——张瑞纶(后调往昆明工学院)。这说明研究生物, 化学知识也不可或缺,我们班许多毕业后去教中学的同学,都能够兼任化学课而且教得好,搞开发利用和研究的同学也得益匪浅。

◎马克思列宁主义基础:王华堂是比较年轻的教师,他是把他在读书时的联共(布)党史笔记照本宣科地读给我们,学生则逐字逐句地记笔记,以致我们练就了一字不漏的速记本领。考试是学苏联,学生轮流抽题面试,5级记分。大家当然也是“拼背功”, 一个字也错不得。现在回想起来,十分遗憾:恐怕大家并不真的明白什么是社会主义,也不知道怎样正确地建设社会主义。直到十一届三中全会以后,才明白“贫穷不是社会主义!”“实践是检验真理的唯一标准”。停止空谈,鼓起勇气“摸着石头过河”抓经济建设, 懂得“发展才是硬道理”,才谈得上是实实在在的建设社会主义。

◎中国革命史:曹铎光的讲授风格独特,总能联系实际娓娓道来,因此也比较有味道和令人感兴趣。后来杨真元接替曹老师。杨老师的年龄似乎更大一些,讲课时不用讲稿,大声放开话题,可以讨论,听课者与演讲者似能“神交”,可以说是做到入心、入脑。但是很多同学当自己变成老师们、爷爷奶奶的时候,面对子孙、学生和当年被我们扫盲过的农民朋友,竟然说不清什么是社会主义!

◎俄语:上课时重头戏很多,一年级由杨静芬(女)先生教,似乎她自己也是现学的,讲得刻板而生疏,大家是硬啃下来的。二年级由杨邦顺先生教。他本来是云大英语系的学生,是陈香梅的同班同学(美国志愿援华航空队进驻昆明巫家坝机场时,二人被委派到飞虎队基地充当翻译兼记者。后来陈香梅就认识并嫁给陈纳德了)。20世纪50年代,为了全面向苏联老大哥学习,杨邦顺也是现学的俄语,但很快就拿下来了。他讲授俄语时条理清晰,语法娴熟。大部分同学在课程结束时已基本达到“四会”水平。到1958年,苏联专家来生物系讲学和访问时,他是首席俄语翻译。

◎地质及古生物:昆明工学院的温傑史教授让我们知道了地层、岩石、矿物、化石等的类型、性质、成因,了解到生物生存、变异进化的环境。这使我们日后在从事教学、科研、开发工作时具有开阔而深邃的视野。他还用自己的亲身经历告诉我们,在地质灾害频发的云南,如何敏感地察觉和躲避地震。1956年,昆明就发生了地震,云大、昆工校园震感强烈,但许多同学能够迅速跑出大楼,在球场静待地震过去,恐怕与此也有关吧。

◎土壤学:罗光新教授是云南土壤学泰斗,他的讲授条理清晰、深入浅出。“土壤是介于生物与无生物之间的客体”,全部植物、许多动物、微生物、生物地理群落都离不开土壤,他给予了我们一把极其重要的钥匙去理解植物群落、生物地理分布规律。实验课也十分有趣,通过挖剖面、取样、干燥、分筛、过滤、沉淀、镜检、试剂等步骤,植物群落的地下状态一目了然。

◎植物学:讲授植物形态学及实验的是陆元芳老师(专攻解剖学),讲解清晰明了、语速适当、挂图详细。讲授植物系统分类学及实验的是钱澄宇老师(专攻藻类学),她从上海来,白白胖胖的,授课时绘形绘色、趣味横生。实习要到野外,有一次钱老师带领全班步行(当时还没有公共汽车及直达公路)去黑龙潭植物园,来回十余公里,还要讲解,非常劳累,汗水从她脸上流到下巴、滴到胸前。后来,她又带领我们到武定狮子山实习,恰逢雨季,每人自带被窝行李,发给每个人一个斗笠、一个军用水壶、一个挎包铝质饭盒,以及一床油布,油布既当雨衣、又当防潮垫。汽车把我们拉到县城就没有上山公路了,全体步行上山,租马运行李,住在庙里半个月,每天沿着小路去各个方向沿途认识植物; 天天看各色花卉、听种种鸟鸣;偶尔买几只武定壮鸡改善一下生活。足见她(和从复旦大学调来的以曲仲湘教授为首的一群人)确实是铆足干劲,以实际行动来支援边疆教育事业和生态建设的。

◎生物学导论:朱彦丞讲授生物学导论,给我们印象最深的是他用大家熟悉的生态环境为例,系统分析了它的组分和形成过程,并且随手用粉笔一笔就画出了堪与专业绘图比美的图形。他是世界“植物社会学”布朗·布朗喀学派奠基人布朗·布朗喀教授的得意门生。因二战交通阻滞,回国受阻,他被迫留在巴黎, 是生物学系全体师生中唯一一个在巴黎现场听到过希特勒演讲的人。1946年二战结束后,他谢绝恩师挽留和优厚待遇,毅然回国。他长期任云大生物系系主任,是生态学法瑞学派的代表和领军人物,曾任全国植物学会副理事长和云大教务长。他烟瘾极大,出差时,马驮子的一边是满满一箱大重九,早上点一根火柴,就一根接一根地吸到晚,但因吸烟过量,后来死于肺癌。

◎植物生态学:专题讲授植物生态学的是曲仲湘教授。他讲课热情洋溢,平易近人,注重实际。在西双版纳首先根据植物群落学的基本规律提出“人工群落”的概念和橡胶林多层多种经营模式,开创了我国橡胶林多层多种经营的创新途径。他年龄虽大,但还与我们班同吃同住,短时间生活在一起,并在小勐养生物站简易球场上参加打篮球,在老专家队伍里实属难得,充分显示了老一代“海归”学者的高尚品德和优秀风范。昆虫专家刘崇乐为发展云南紫胶生产,也在小勐养生物站与我们共同生活工作了一段时间。后来在景东建立了云南第一个紫胶试验站,云大生物系很多毕业生参加了奠基及发展云南紫胶生产的工作,使云南成为国家紫胶生产的主要基地。

◎动物学:潘清华讲授动物学时,许多同学听不懂他的江浙口音,好在有实物和挂图,没几天就适应了。潘先生讲授时充满热情,表情丰富,系统清晰,帮大家打下坚实的动物学基础。他是党员,也是我们系副主任,动物标本室及动物实验室的奠基人。我们班做毕业论文时,到景东无量山调查云南第一个自然保护区的专业队伍,就是他组建并领导的。再往后,1958年,他被调到中国科学院负责组建昆明动物研究所,任所长。

◎人体及动物解剖学:讲授此课程的是周裿楼教授。当时医学院尚未独立出去,我们和医学院共用人体解剖标本。在原卫生科东北角有一个小单间房,内有大水泥池,装满了解剖好的男女尸体,每逢上课,就把尸体摆在解剖台上,大家围着翻找肌肉、皮肤、骨络、肠胃系统、呼吸系统、循环系统、神经系统、生殖系统等,并力图记住其位置和组成。下课后,有一些同学就吃不下饭;讲到生殖系统时,又有些人脸红、不好意思。周教授还制作了一具完整的胎儿的浸泡标本和人脑切片标本供教学使用。后来对于解剖其他动物,如竹节虫、蜘蛛、蝴蝶、鱼、虾、鸟、兔子、猪等,大部分人就释然了。

野外实习由吴天生老师(后随医学院独立调去昆明医学院, 今为昆明医科大学)指导,在西山,我们当时住在华亭寺的泥菩萨脚下,每天到山上抓昆虫、捕鸟,下“海”(指滇池)划船打鱼、摸蝾螈、螺丝、蚌壳(有许多云南特有种),还在大观楼附近水域中找到了淡水海绵。有一天,我们在船上作业时突然暴风骤雨大作,周围昏暗朦胧,十分危急,好不容易靠岸时,连裤腰带都淋湿了,好在有惊无险。通过这一课程再加上生理课的学习,我们系的同学能转行去当医生,甚至当主刀的外科医生,一点也不奇怪。由于对解剖知识掌握精细,周裿楼教授也是云南针灸界找穴位最准的专家。

◎人体及动物生理学:最初肖承宪教了一段,大家知道他是资深的“海归”老教授,学术造诣很高。他不仅说话带江浙口音、声音太小,是唯一需要在教室安装扩音喇叭上课的老师,而且他常常面对黑板,背对学生,以致教学效果不太好。之后李永材讲课时用地道的云南口音,系统地讲解了人体各系统之间的关系, 环境对人体的影响途径及功能、代偿机制等,这对于我们自己的长远养生保健以及从事教育工作的同学都是十分重要的。这是整个教育工作科学发展的基础之一,可惜当时的基层行政、领导干部很少有人知道这些,不能科学地了解教师和正处于青春期的青年学生的生理、心理特征,难免会出漏子。

◎奔赴西双版纳:四年级的实习叫“生产实习”或“毕业实习”,要到西双版纳小勐养去,那里正在建设云大生物站。西双版纳的风光引发了大家奇妙的遐想,大家欢欣鼓舞,十分高兴! 但是,也风闻当地瘴疠盛行、疟疾吓人,要在那里住一年,必须克服困难。学校用刚从苏联买来的两部红色吉尔牌敞篷大卡车送我们下去。每个人像军人一样,自备被窝等行李,打成背包,靠车厢两侧摆齐,就是座位。还带了活猪、活鸡、蔬菜种子。因为常下雨,只好盖上帆布帐篷,车里就一片黑暗了,而且闷气。这车因为很新,还带着限速器,每小时只能开15至20公里。到了把边江,桥被洪水冲垮了。不得已,绕道弥渡、景东,走一条刚挖开的、仅有泥巴路面的近100公里的毛坯路。由于泥滑路烂, 汽车容易打滑,险象环生,专职的驾驶员李雄臻吓得手抖,本班唯一会开车的赵明理自告奋勇,到副驾驶位帮忙看路、提示如何操作,以免发生事故。这一趟路,我们走了七天!沿途慢走早歇,晚上在鸡毛小店胡乱弄点吃的、睡门板或拼饭桌。为了消遣紧张情绪、消磨时光,大家聚在一起,听朱维明老师讲述热带森林的奇异景观,老驾驶员丁兴华师傅也讲了他过去多年开汽车的趣闻轶事,说他“有一次发生幻觉,看到一匹有翅膀的大红马在车前奔跑,他就开车追,差一点发生事故”,这显然是胡编乱造的, 常引起哄堂大笑。第七天的晚上,已经黑得伸手不见五指,我们在细雨中到达小勐养生物站,汽车在一个土堤坝上几乎倾覆,大家赶快翻过车厢板,脚却不能着地,一放手,掉到乱草丛里;就这样,我们七手八脚地走进了阴森密林中的生物站。

西双版纳实习劳动合影

西双版纳实习劳动合影

◎养猪养鸡种菜:20世纪50年代,西双版纳傣族还不会种植蔬菜,种稻谷不施粪肥,靠小网兜捕鱼捞虾(蚌)、随处采摘山茅野菜佐餐,专吃手抓的凉糯米饭……我们几十人要吃菜,只能靠自己栽。“赶街子”是在天蒙蒙亮的一个小时内就散场了, 而且言语不通,一只鸡、几个鸡蛋地买,实在不能满足需要,只能自力更生了。我们便赶紧搭鸡圈、猪圈,挖地种菜,但是远道而来的猪、鸡、菜都“水土不服”——猪(约克夏品种)被蚊子叮咬后发疟疾“打摆子”,病恹恹的,没法吃;鸡(白来航品种) 群把蛋下在地上,招来大蟒蛇偷吃鸡蛋,人抢不赢蛇。北方来的叶菜类蔬菜在热带,长得又小、又老、早开花,是生长过快导致营养供给不足,同样没法吃。连买来的一头猪,我们也不知道如何宰杀,无法捆绑,猪逃出来乱跑、乱窜。好在我们学过植物栽培(马宗孚老师在昆明教的,属于“黑板上种菜”),试着改变播种季节,很快就成功了。云大在西双版纳小勐养的生物站成为当地重要的蔬菜引种试验基地,我们种出来的大白菜自给有余, 还供应给全勐养镇的政府各部门,汉族干部伙食团就有菜吃了。由此,大家体会到“热带农业”是自成体系的,乱来不得,需要结合实际、动手实践,才能把理论付诸实践并取得成功。在种菜实验中,何汝保、付锦云等同学出力大、办法多,贡献很突出。

◎筑墙:20世纪50年代,西双版纳傣族还是把猪、牛、鸡放开养,六畜自由;反而用竹篾扎篱笆把村寨、稻田、果园围起来,以防畜禽破坏庄稼。人进出村寨要爬(跨或钻)过篱笆墙。傣家家鸡体小、脚短、尾长,有飞的能力;公鸡鸣叫声短、急促,音近“茶花两朵”,母鸡把蛋下在野外,任其孵化;主人常弄不清楚自己有多少只鸡。黄牛也是一样,在野外任意采食,随便与别人家的牛杂交、产仔;晚上在路上成群卧地睡觉,留下大片粪便;而且平常不干活,仅收获季节去驮田里的谷子。家鸡常与野鸡(“茶花鸡”)杂交,所以傣鸡的血缘十分混乱。我们带来的是纯白羽毛的白来航鸡,用篱笆围起来,但仍然挡不住会飞的土鸡。丰盛的菜蔬也引来贪吃的牛群,不胜其烦,于是要建筑围墙。从1954级同学开始,就动工沿着生物站周边,用传统办法筑黏土墙。工程量很大,我们班男同学分组轮班,用向当地借来的木板夹框和长柄木锤,构成槽段,两人上土、两人舂实,逐段、逐层,建起了一个不小的土围子,把整个生物站围起来了。这也得益于班里有不少家在农村,熟悉这种工程的同学。

◎挖井修渠:西双版纳傣族在沟渠中洗澡,家畜、家禽排泄的粪便和村中污物也都流入河沟,故他们从来不吃沟、河里的水。饮用水是在村子边挖井,盖上漂亮的小庙宇式的保护罩,把周围的污物、枯枝落叶都隔离开,用长柄竹筒打水,陶罐盛水,一头一罐挑回家饮用,这就是在电影、绘画中常见的傣家代表性风光。为了喝到清洁的水,我们还接着上一级(1954级)同学,在院子里支起木质“起重机”,把人吊进井底,挖出井中泥水,不仅做好了一口水井,还开凿了菜地的灌溉水渠。

◎困难:砍柴。站里有一辆马车,我们就分组到山上砍柴, 用马车拉回来。但是,那老马十分“聪明”,出去时是上坡,它极不情愿,慢腾腾地走;回来时是下坡,它认识路,就撒开蹄子飞奔,班里的“老把式”如王师云等,也无法驾驭。后来我们干脆让马“下岗”,全由人力拉马车。力气大、跑得快的男生自告奋勇代替老马驾辕,其余男生在两边扶着,上坡时推、下坡时拉,用一根长树枝拖在车后地面上当“刹车”;女同学坐在车顶来“配重”;一趟能拉数百斤柴。不过,这办法十分危险,下坡时速度太快,刹不住车,有一次翻车了,幸亏没人受伤。

建房。宿舍不够,自己建造。木料、竹子、茅草都到数公里外的山上砍运,一根大龙竹有近10米长,数十公斤重,男生一个人扛;女生两个人抬。在院子里找块平地,挖坑埋桩立柱;龙竹架梁,细竹作椽,茅草当瓦。仅用几天时间就建成一栋宿舍。但是我们没办法学傣族选用不会被虫蛀的木料,也来不及把建筑材料放进水塘里泡渍处理来防虫;一年以后,整个房子连同30张竹床,就都被虫蛀得粉尘遍地,两年不到就坍塌变成一片废墟。

做床。学习傣族式样,纯用竹子架起,床脚插入土中,不同直径的圆竹筒纵横穿楔构成床。床板也是用大竹筒从一侧剖开,再把竹节处砍交错的小口子,不可使裂口贯通而变成篾条,除去内节的横板,把竹筒压平展开就形成一块床板,两三片竹篾板就够一个单人床。这种床板有弹性,如沙发般舒服,不过睡上去咯吱咯吱地响个不停。男生全部住进去,晚上谁一翻身,床就咯吱咯吱地呻吟。西双版纳冬天经常起大雾,感觉又湿又冷,起床时头发上、眼睫毛上全挂满晶莹剔透的水珠、被窝面子都是湿漉漉的。

过年打牙祭。吃不饱的人平时肚子里痨肠寡肚地,到过年了,总要想办法打打牙祭。于是也不管三七二十一,把发疟疾“打摆子”、病恹恹的老瘦猪宰了吃掉。后来发动男生去捉蛇、“灵虫”(大蜥蜴,傣族喜食之物),煮出来的汤清甜鲜美,但有些女生不敢喝。还到勐仑罗梭江去捞鱼,来回步行山路100公里。把没有成熟的番木瓜和菠萝当蔬菜。青番木瓜的皮极苦,没削干净一点就苦了一锅菜。傣族用甘蔗渣土法蒸酒,大家想凑个热闹,喝上几口来庆祝新年,结果许多人头痛欲裂。

防不胜防的危险。在热带丛林中,“马(蚂)家军”是最可怕的。蚂蟥、蚂蚁、马蜂。有一次在野外上课,路过几株大榕树,上面挂着好几个大野马蜂窝;不知道怎么惹着它们了,就成群地追我们。跑得慢的几位女生被团团围着,蜇得痛苦不堪、大呼救命。后来她们回到站里时已经肿得面目全非。几个人抱住头,用镊子一根一根地拔去马蜂蜇刺,有的人中了数十针,十分痛苦而危险。有一种黄蚂蚁在树上栖息,人一接近,它们就一齐翘尾、摇腿, 把树枝弄出低沉而吓人的沙沙声,如果你不赶快离开,它们就会爬上人体四肢,狂咬一气,疼痛难忍,还会肿胀多日。林中、田埂、小路多旱蚂蟥,小而呈黑灰色,数量很多,人兽等温血动物接近时,它们会迅速从树叶、草丛中爬到路边,扬起头(吸盘)四面探寻,恰如群魔乱舞,一碰到人就紧紧地叮住,钻进柔软的地方,吸血到浑身鼓胀,然后悄无声息地跑掉。它咬开的皮肤破口会因注入了水蛭素而不能止血,但多数人会毫无感觉。班里有人被蚂蟥钻进脚丫缝、背上、腰里、胯部鼠蹊沟等部位,带进被窝里,到处血迹斑斑,已经是司空见惯。在野外行走时,有的女同学害怕极了,既不敢走排头、也不敢走排尾;一旦蚂蟥上身,甚至紧张得晕倒在地。其实,我们班几乎人人都被蚂蟥咬过,没有人因此得传染病,也不存在“钻进肉里,拿不出来”的案例。男生睡地铺,甚至还有蛇钻进来取暖,人蛇共眠了一夜。

◎遗传课:讲授此课的是郭文明教授,他是早年李石曾由庚子赔款资助赴法留学的“海归”,党员,当时是生物系的副主任。他在法国学农学,遗传学课肯定是摩尔根学派。但经过国内行政干预、强制批判摩尔根,推崇米丘林学说,他很快转变到米丘林学派。在课堂上,他逐字逐句地解释米丘林学说的基本定义、原理和论断,并让大家阅读青岛批判摩尔根学派的会议文集,但允许学生提问和用摩尔根的观点与之进行辩论,因此课堂气氛十分活跃、印象深刻。后来,他还领导一组同学做当地水稻品种调查、傣族农耕制度的分析、棉花栽培调查等,是当时西双版纳学术水平最高的专家,也是云南省农业厅的高级顾问。他的两个助教均为湖北女性:张启明和陈孝先。张启明很活跃,喜欢与同学们交谈、讨论,使这一门课程的教学质量及效果都很好。